Palantis conçoit pour Alsace Réno une identité pensée comme un plan

Depuis 2015, Alsace Réno s’inscrit comme un acteur régional de référence dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’isolation et des travaux structurels. Engagée aux côtés des particuliers dans la transformation de leur habitat, l’entreprise fédère un large réseau d’artisans – tous experts de leur corps de métier – pour garantir une prise en charge complète et qualitative de chaque chantier.

En 2024, Alsace Réno a entamé une démarche de modernisation de son image pour mieux affirmer son expertise, structurer ses prises de parole et construire une identité à la hauteur de sa promesse : allier la maîtrise technique à la précision artisanale, dans des projets pensés pour durer.

Penser l’identité comme un chantier

À l’origine de cette refonte : un besoin clair de cohérence, d’impact, et de lisibilité. L’enjeu n’était pas de “changer d’image”, mais de formaliser graphiquement un positionnement professionnel exigeant, trop longtemps relégué à l’oral ou au bouche-à-oreille.

L’équipe créative du studio Palantis, en charge de la direction artistique, a choisi de traiter cette refonte comme un chantier éditorial et visuel à part entière, fondé sur les notions de planification, de structure et de transformation. Une lecture précise du métier d’Alsace Réno, au-delà des apparences.

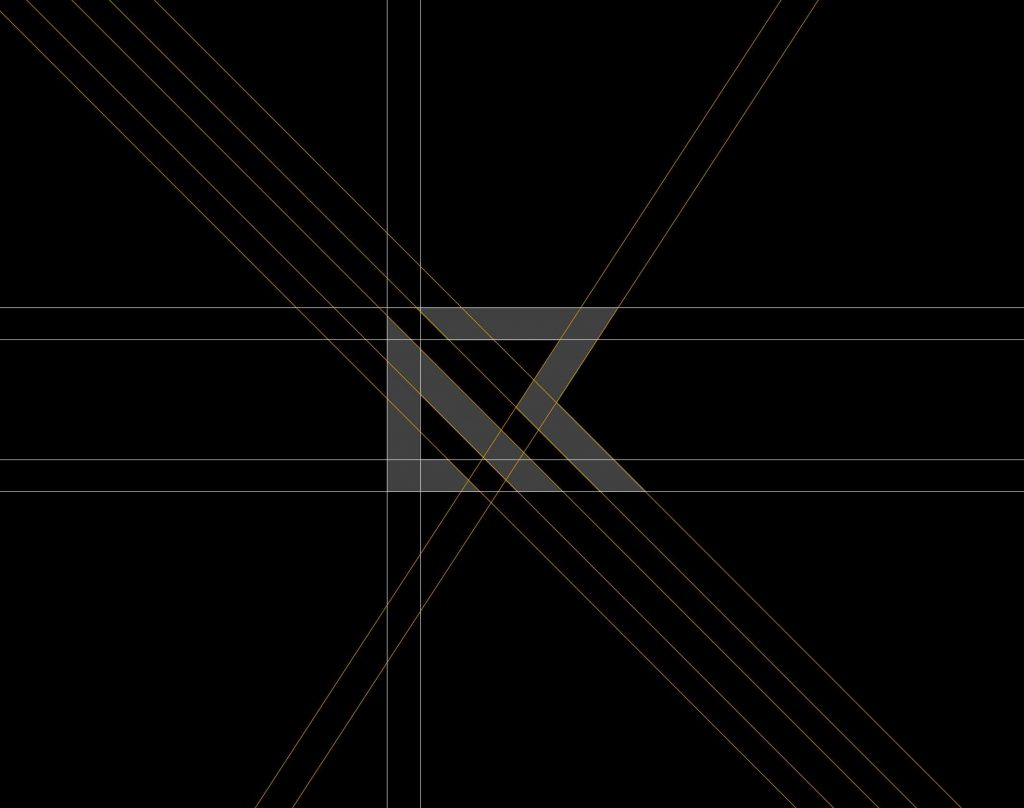

Un monogramme comme socle

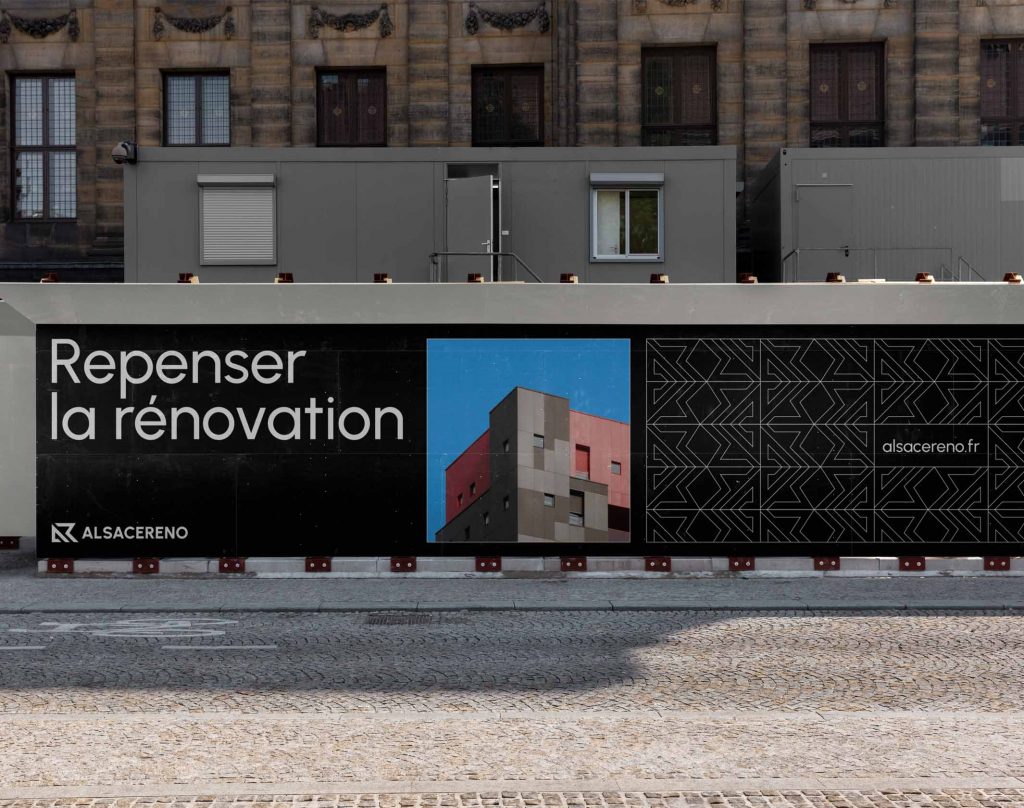

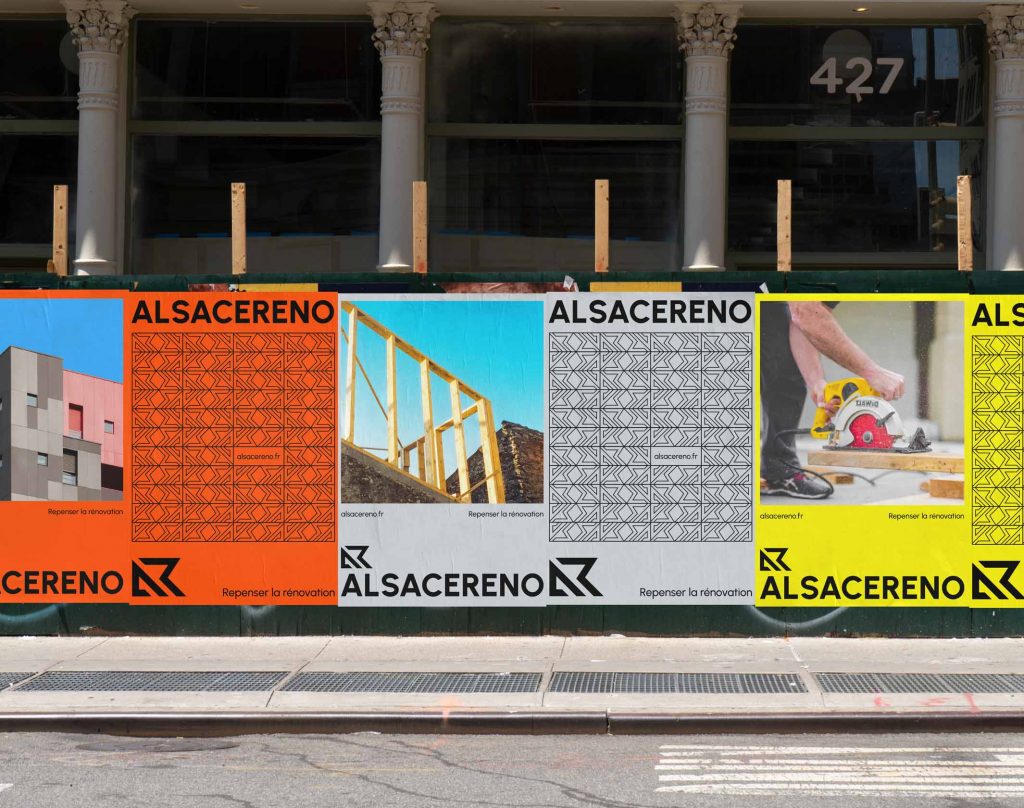

Le point d’ancrage de l’identité visuelle repose sur un monogramme simple et fort, combinant les lettres A et R dans un tracé rigoureux. Construit sur des lignes nettes, structurées, géométriquement équilibrées, ce signe graphique évoque à la fois l’univers technique du bâtiment et la sensibilité artisanale du geste maîtrisé.

Le monogramme devient ainsi plus qu’un logo : il agit comme une grille matricielle, une signature graphique que l’on retrouve, en filigrane ou en motif superposé, sur l’ensemble des supports. Il fonctionne comme une trame évolutive, à l’image d’un plan en construction, ou d’un croquis d’architecte encore actif.

Rigueur typographique et contraste maîtrisé

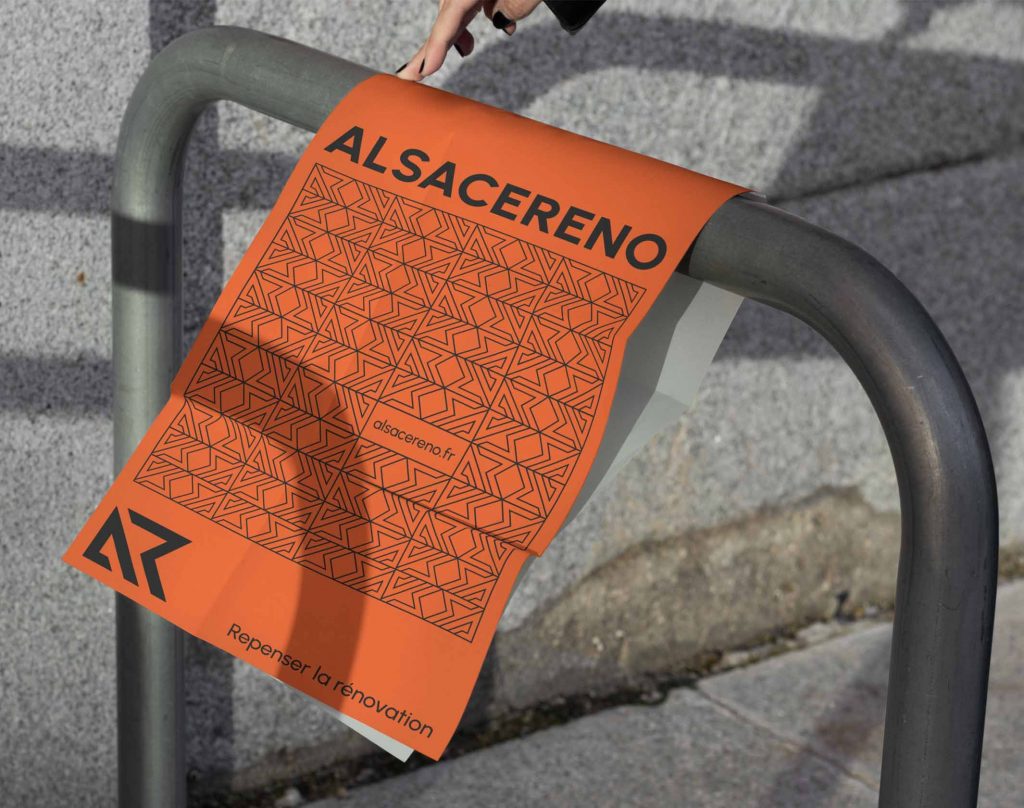

Le système typographique qui accompagne cette refonte joue sur un équilibre de tensions. Il convoque des choix typographiques affirmés : lignes épaisses, angles nets, blancs maîtrisés, avec une hiérarchie claire. L’ensemble affirme une posture de professionnalisme et de stabilité. La typographie, loin d’être secondaire, devient un outil de cadrage : elle guide la lecture, soutient le message, renforce la structure du propos.

Cette rigueur est renforcée par une palette graphique contrastée, volontairement restreinte : des noirs profonds, des gris techniques, des teintes d’accent fonctionnelles. L’ensemble évoque un univers sobre mais déterminé, où chaque élément trouve sa place sans bruit inutile.

Une identité au service du réel

Au-delà de la forme, la refonte de l’identité visuelle vise à reconstruire une logique de marque capable de fédérer à la fois les artisans, les partenaires et les clients. L’objectif est double : incarner la maîtrise opérationnelle des projets, mais aussi souligner la dimension humaine et évolutive de chaque chantier.

Dans ce sens, l’identité fonctionne comme un outil de médiation graphique : elle traduit visuellement la rigueur des interventions, la précision des gestes, la capacité à transformer un espace existant sans le trahir. En filigrane, c’est une certaine idée de la confiance qui se dessine : celle que l’on accorde à un interlocuteur compétent, structuré, stable.

Un langage visuel transposable

Pensée comme un système, cette nouvelle identité est conçue pour s’adapter aux différents contextes de communication d’Alsace Réno : signalétique de chantier, supports commerciaux, devis, documents d’appel d’offres, habillage de véhicules, etc. Chaque application renforce l’unité du langage visuel tout en laissant la place aux spécificités des métiers représentés.

Ce souci de transposabilité n’est pas accessoire : il témoigne d’un design pensé pour durer, fonctionner, évoluer. Comme dans l’univers du bâtiment, la qualité d’un design se mesure à sa capacité à s’ajuster sans s’affaisser.

En reconfigurant l’identité d’Alsace Réno, le studio Palantis signe une refonte sobre, stratégique et fonctionnelle, où le design graphique se met au service d’un savoir-faire collectif exigeant.

Plus qu’une nouvelle image, c’est un langage de marque précis et lisible, capable d’accompagner la croissance d’une entreprise ancrée dans le réel.

Un projet qui démontre que la rigueur visuelle n’est pas une contrainte, mais la meilleure traduction d’un engagement professionnel tangible.

Crédits

Identité visuelle : Palantis

Direction artistique : Alexis Boudal

Client : Alsace Réno

Année : 2024